В этом году исполнилось 320 лет с тех пор, как царь Пётр I начал строительство в Воронеже военно–морского флота для похода на Азов – «ключ» к Азовскому морю и Северному Причерноморью.

Почему для столь ответственного дела великий реформатор выбрал именно Воронеж и какие сохранились тому доказательства, рассказал историк и политолог Владимир Размустов.

Через Воронеж выгодно

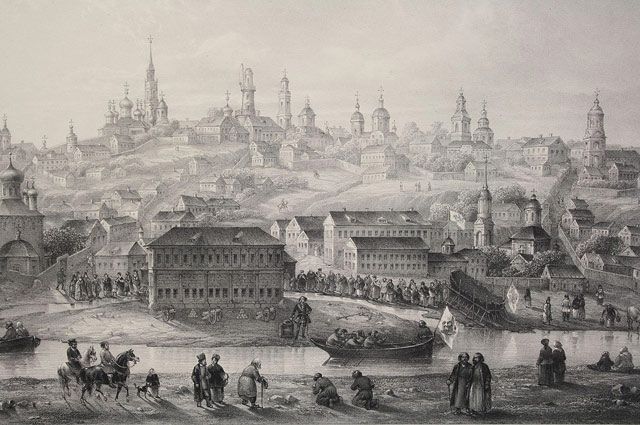

С Владимиром Размустовым мы встретились в районе Университетской площади, на пересечении улиц Володарского и Таранченко. Примерно здесь в далёком XVII веке располагались Московские ворота – въезд в крепость Воронеж. В те времена Московская дорога (ныне улица Карла Маркса) тянулась вниз к Успенскому монастырю, где была переправа через реку Воронеж. Именно по этим местам, согласно историческим данным, ходил Пётр I, впервые приехав сюда в феврале 1696 года, чтобы возглавить строительство военно–морского флота.

«После первого неудачного похода на Азов царь даёт распоряжение строить свой флот. Почему для этого он выбрал Воронеж? Это было естественным решением. Дело в том, что Азов, турецкая крепость, запирала русским выход в Чёрное море и к другим южным морям. Но к ней беспрепятственно можно было добраться по реке Воронеж, которая впадает в Дон. К тому же в это время здесь существовал первый крупный речной порт», – рассуждает историк.

За три дня о приезде императора был предупреждён воронежский воевода, князь Савва Горчаков. Он принял решение поселить царя в доме подьячего Ивана Моторина, который располагался внизу Большой Стрелецкой улицы, ближе к реке. К приезду царя стены двух горниц в доме наспех обили полотном, во дворе построили мыльню (баню) с печью и двумя окошками и «поварню». Всё просто и довольно скромно.

На своей верфи

Здесь, на луговой стороне Воронежа, Петра I ждали струги (русское плоскодонное парусно-гребное судно, XI — XVIII веков, служившее для транспортировки людей и грузов), которые были изготовлены в подмосковном селе Преображенское и доставлены на санях. На берегу реки Воронеж, где развернулась судостроительная верфь, их собирали по образцу разобранной мастерами голландской галеры.

Вся территория современной Адмиралтейской площади тогда была заполнена народом – работало более трех тысяч человек: простые местные работники, корабельные мастера, которых пригласили из Архангельска, несколько иностранных корабельщиков из Москвы. Пётр I лично трудился на постройке кораблей, занимался их оснащением и комплектованием экипажей.

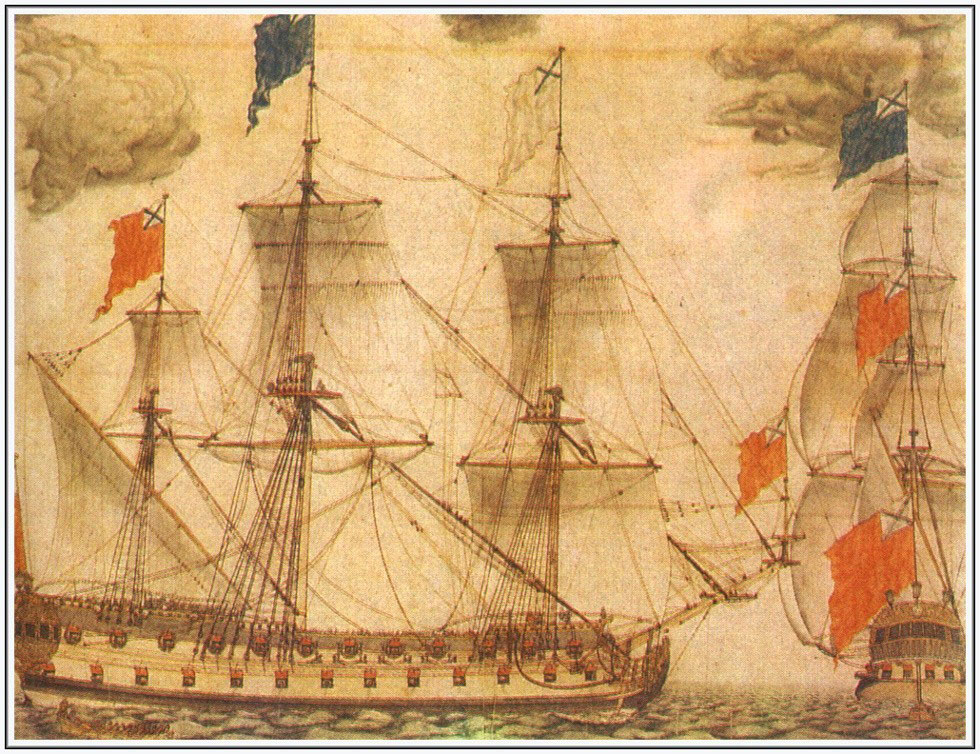

Уже через два месяца появились первые корабли – парусные галеры с несколькими пушками и экипажем до 250 человек: «Принципиум», «Святой Матвей» и «Святой Марк». А в конце апреля на воронежской верфи был спущен на воду 36–пушечный корабль «Апостол Пётр». Всего во втором азовском походе участвовали два больших парусно–гребных военных корабля – галеаса, 23 галеры, четыре бандера, более 500 струг, около 40 мореходных лодок и 130 плотов.

Движение к Азову остальных российских кораблей началось в мае. В Успенском храме святитель Митрофан провёл торжественное богослужение, проводил Петра до корабля и благословил возвращаться с победой. Звон колоколов раздавался до тех пор, пока корабли не покинули район Чижовской слободы.

Второй Азовский поход оказался удачным: 19 июля Азовская крепость сдалась. Впервые Россия прорубила «окно» на юг. Однако получить выход к Чёрному морю через Керченский пролив Петру не удалось. Сил для войны с Турцией у России пока не хватало – нужен был полноценный морской флот.

Пётр I отправился учиться корабельному делу в Голландии, Англии, Австрии, а в Воронеж стали приглашать немецких мастеров – впоследствии здесь вырастет целая немецкая слобода.

«Река Воронеж в это время делилась на несколько рукавов, – говорит Владимир Размустов. – На так называемом Петровском острове, который с правым берегом соединял деревянный мост, возводят адмиралтейство, каменное трёхэтажное здание для хранения военного имущества – цейхгауз, парусный двор и цитадель, окружённую земляным валом. Деревянная Успенская церковь станет адмиралтейской и каменной. Здесь же, на острове, построят деревянный дворец царя. Поблизости возникнут дворцы его сподвижников – Меньшикова и Апраксина».

В 1700 году вся семья императора, многочисленные почётные гости, западные послы собрались на торжественный спуск на воду «Гото Предестинации» («Божьего предвидения») – 58–пушечного парусного линейного корабля. Как отмечали в своих отчётах иностранные дипломаты, все присутствующие были в восторге от красоты этого судна. Кроме того, «Гото Предестинация» стал первым российским линейным кораблём и первым кораблём IV ранга по британской ранговой классификации 1706 года, созданным в России без участия иностранных специалистов. Действительно, строил «Предестинацию» по чертежам Петра I русский мастер Федосей Скляев.

Обветшали и погибли

Всего в Воронеже Пётр I построил 118 кораблей. А пробыл здесь император, по подсчётам известного советского историка профессора Загоровского, 500 дней – с 1696 по 1722 годы.

«В 1711 году после неудачного Прутского похода против Турции Петру I пришлось подписывать унизительный мирный договор. Согласно ему, Россия должна была не только вернуть Азов, но и ликвидировать кораблестроение в Воронеже. Несколько кораблей купили турки, в их числе и «Гото Предестинацию», остальные было сожжены, – рассказывает Размустов. – Петровские постройки быстро стали ветшать и погибли в небывалом по силе пожаре в мае 1748 года».

Оставался только каменный цейхауз. В начале XIX века власти даже продавали его на слом. Но здание оказалось столь прочным, что покупатель отказался от затеи. Затем оно было передано яхт–клубу, а разрушено лишь в Великую Отечественную войну. В 1972 при создании Воронежского водохранилища Петровский остров затопило, а ныне существующий, напротив Адмиралтейской площади, был намыт искусственно в память о Петре I, он существует до сих пор.

«К сожалению, единственная свидетельница петровских деяний – Успенская адмиралтейская церковь. Другие фактические доказательства пребывания в Воронеже царя, увы, не сохранились, – говорит Размустов. – Но до сих пор воронежцы гордятся деяниями Петра I, считая этого царя неофициальным символом города».

Как сохранить великий и могучий? Про «бренды», «тренды» и биомассу

Как сохранить великий и могучий? Про «бренды», «тренды» и биомассу  Юрист или сварщик? Какие специалисты необходимы Воронежу

Юрист или сварщик? Какие специалисты необходимы Воронежу  Историк: «Воронеж, как колыбель военного флота России, подзабыт»

Историк: «Воронеж, как колыбель военного флота России, подзабыт»